中村屋サロン美術館は年2回程度の特別展と、年数回のコレクションを中心とした展示を実施いたします。

テーマ展示(12月17日~2月19日)

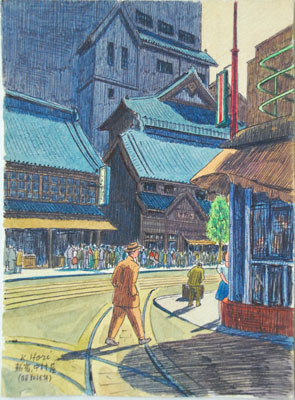

新宿移転当時の中村屋

中村屋創業115周年記念

新宿中村屋

食と芸術のものがたり

中村屋は2016年12日30日で創業115周年を迎えます。この間、多彩な食を生み出すとともに芸術活動を支援し、単なる小売店ではない、新宿中村屋という店格を築いてまいりました。

本展では創業者 相馬愛蔵・黒光夫妻を中心に中村屋で起こった、食と芸術誕生のドラマを垣間見ていきます。

基本情報

- 会期

- 2016年12月17日(土)~2017年2月19日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(12/31~1/3)

- 入館料

- 200円

- ※高校生以下無料(高校生は学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

展示内容

- 【みどころ1】

- 棟方志功デザインの羊羹掛け紙や布施信太郎の包装紙原画、會津八一の茶器下図など、新宿中村屋のお菓子やレストランとゆかりのある作品をご覧いただけます

布施信太郎《四季包装紙》

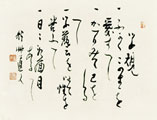

會津八一《おほてらの》

中村不折《中村屋(看板)》

- 【みどころ2】

- 中村屋に出入りしていた彫刻家 荻原守衛(碌山)や、中村屋裏のアトリエで創作活動を行っていた中村彝、柳敬助などの作品を展示します

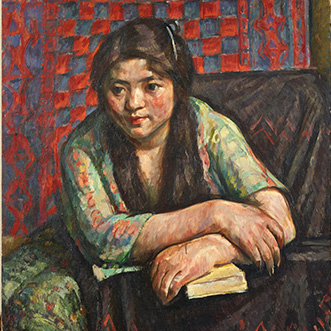

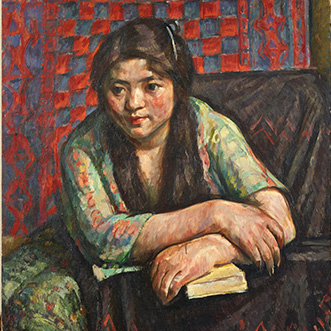

中村彝《小女》

荻原守衛(碌山)《女》

柳 敬助《禮子像》

- 【みどころ3】

- 新宿中村屋で起きた食と芸術のドラマを写真を交えてご紹介します

関連イベント

企画展示(9月10日~12月11日)

青木繁《二人の少女》 1909年

高橋由一から藤島武二まで 日本近代洋画への道 山岡コレクションを中心に

日本近代洋画史上重要な山岡コレクションから、高橋由一、黒田清輝、藤島武二、青木繁などの名品30点を紹介します。

中村屋サロンの芸術家たちと同じ時代を生きた画 家たちの、バラエティに富んだ豊かな表現をお楽しみください。

基本情報

- 会期

- 2016年9月10日(水)~12月11日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(火曜が祝祭日の場合は開館、翌日休館)

- 入館料

- 300円

- ※高校生以下無料(学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

- 協力

- 公益財団法人 日動美術財団

展示内容

- 第1章 江戸幕末の洋画

- 江戸時代後期から幕末にかけ、日本洋画誕生の胎動が本格化し始めます。洋風技術の実用性を認識した幕府は蕃書調所を設置。その画学局で川上冬崖が西洋画法を研究します。高橋由一はここで川上から学ぶとともに、イギリスから来日したチャールズ・ワーグマンを訪ね、直接、油彩画の手ほどきを受けました。

高橋由一《丁髷姿の自画像》

1866-67年

高橋由一《鮭図》

1879-80年

チャールズ・ワーグマン《百合図》

1878年

- 第2章 明治初期留学生と工部美術学校

- 明治初年から20年頃にかけて、国沢新九郎、五姓田義松らがヨーロッパへ留学し、本場の地で洋画の技法を学びます。また、政府は1876(明治9)年に工部美術学校を創立し、西洋美術の教育を始めました。イタリアから画家アントニオ・フォンタネージを招き、彼のもとから小山正太郎、山本芳翆などが巣立ちました。

小山正太郎《青梅風景》

1902年

山本芳翆《けしと小鳥》

1892年

山下りん《ヤコブ像(使途之図)》

制作年不詳

- 第3章 明治外光派と浪漫主義

- 1893(明治26)年、黒田清輝と久米桂一郎がフランス留学から帰国し、洋画界に新風を吹き込みます。外光派のラファエル・コランに師事した黒田らは白馬会を結成、ここに藤島武二や青木繁などが集い、明るく清新な画風洋画界をリードしました。また、1901(明治34)年には満谷国四郎、中村不折らが太平洋画会を結成。物の形の把握やデッサン力を重視し、白馬会に対抗しました。

黒田清輝《黒田清兼像》

藤島武二《観桜会》

制作年不詳

満谷国四郎《かりそめの悩み》

1907年

通常展示(8月17日~9月4日)

中村屋サロン

明治末から大正、昭和初期にかけて、新宿中村屋には多くの芸術家・文化人たちが集いました。通常展示「中村屋サロン」では、中村屋の所蔵作品を中心に、新宿中村屋にゆかりのある芸術家たちの作品を紹介しています。

基本情報

- 会期

- 2015年8月17日(水)~9月4日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(火曜が祝祭日の場合は開館、翌日休館)

- 入館料

- 100円

- ※高校生以下無料(学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

主な展示作品

中村彝 《麦藁帽子の自画像》

中村彝 《小女》

荻原守衛(碌山) 《女》

柳敬助《禮子像》

布施信太郎《秋》

會津八一《学規》

通常展示(7月30日~8月14日)

中村彝《小女》 1914年

中村屋サロン

明治末から大正、昭和初期にかけて、新宿中村屋には多くの芸術家・文化人たちが集いました。通常展示「中村屋サロン」では、中村屋の所蔵作品を中心に、新宿中村屋にゆかりのある芸術家たちの作品を紹介しています。

基本情報

- 会期

- 2016年7月30日(土)~8月14日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(火曜が祝日の場合は開館、翌日休館)

- 入館料

- 100円

- ※高校生以下無料(高校生は学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

みどころ(展示室1)

みどころ(展示室1)

今回の展示では、中村屋の看板や商品パッケージの文字を書いた書家 會津八一にスポットをあて、その自詠和歌の書を中心に展示いたします。 また、會津八一の作品の他にも、中村彝の絵画や荻原守衛(碌山)の彫刻などがお楽しみいただけます。

主な展示作品

かすみたつ

みほとけの

おほてらの

荻原守衛(碌山)《女》

中村彝《麦藁帽子の自画像》

柳敬助《花》

同時開催(展示室2)

同時開催(展示室2)

第9回 會津八一の歌を映す 秋艸道人賞・写真コンテスト 受賞作品展示

新潟市會津八一記念館主催の、會津八一の歌をモチーフにした写真コンテスト(審査員長:浅井愼平氏)の入賞・入選作品を展示します。八一の短歌のイメージを自由に切り取った作品30点をお楽しみください。

企画展示(4月30日~7月24日)

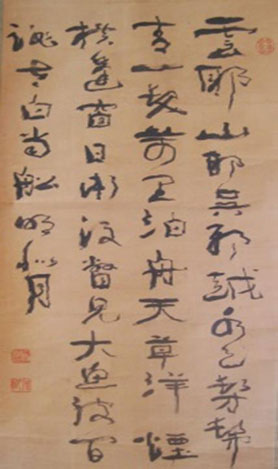

《猗器の誡》1941年 台東区立書道博物館蔵

生誕150年記念 中村屋サロンの芸術家 中村不折の魅力展

中村屋サロンゆかりの洋画家であり、「新宿中村屋」のロゴを書いた書家としても知られている中村不折。その生誕150年を記念し、台東区立書道博物館の所蔵作品を中心に、不折の初期から留学期そして晩年までの油彩画、素描、日本画、書、本の装丁など、合わせて約50点をご紹介します。激動の時代、常に誠実に芸術と向き合った多才な不折の世界をお楽しみください。

基本情報

- 会期

- 2016年4月30日(土)~7月24日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(5月3日は開館)

- 入館料

- 300円

- ※高校生以下無料(高校生は学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

- 特別協力

- 台東区立書道博物館

主な展示作品

《自画像》1891年

台東区立書道博物館蔵

《芝増上寺山門》1890年

中村屋蔵 ※前期展示

《山陽天草詩》制作年不詳 個人蔵 ※前期、中期展示

《裸体習作》1902年頃

台東区立書道博物館蔵

《老人坐像》1903‐05年

台東区立書道博物館蔵

《眺望》1942年

台東区立書道博物館蔵

みどころ

【その1】

不折はブックデザインの分野でも最先端の芸術家でした。本展ではモダンでお洒落な装丁や挿絵をご紹介します。

島崎藤村《若菜集》装丁

1897年 台東区立書道博物館蔵

『ホトトギス』第7巻第6号表紙

1904年 台東区立書道博物館蔵

夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』上編挿絵

1905年台東区立書道博物館蔵

【その2】

期間限定(7月13日~24日)で、迫力満点!六曲一双の山水図屏風を展示します。

通常展示(3月19日~4月24日)

中村彝《小女》 1914年

中村屋サロン

明治末から大正、昭和初期にかけて、新宿中村屋には多くの芸術家・文化人たちが集いました。

通常展示「中村屋サロン」では、中村屋の所蔵作品を中心に、新宿中村屋に集った芸術家たちの作品を紹介しています。

基本情報

- 会期

- 2016年3月19日(土)~4月24日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(火曜が休日の場合は開館、翌日休館)

- 入館料

- 300円

- ※高校生以下無料(高校生は学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

みどころ

中村屋サロンの中心人物だった彫刻家 荻原守衛と、アメリカ留学時代に知り合った親友 柳敬助、

高村光太郎の作品を、展示室2でまとめてご紹介します。

作品と3人の言葉から、それぞれの芸術性と人間関係をお楽しみください。

主な展示作品

荻原守衛(碌山)《女》

柳敬助《諏訪湖畔雪景》 1923年

高村光太郎《自画像》 1913年

荻原守衛(碌山)《坑夫》

柳敬助《編物(禮子像)》未完

1920年頃

中村彝《少女習作》1914年

企画展示(1月16日~3月13日)

堀潔《新宿中村屋》1940年 新宿歴史博物館蔵

浮世絵 ・水彩画に見る 新宿風景展 江戸から昭和まで

世界有数の大繁華街“新宿”。しかし江戸時代は「四谷新宿馬の糞」と言われ、甲州街道の宿場町として荷馬車が頻繁に往来する物流拠点でした。関東大震災を契機に郊外から多くの人々が集まるようになり、繁華街への変貌を遂げた新宿。本展ではその移りゆく姿を、新宿区立新宿歴史博物館所蔵の作品約80点で紹介いたします。

色彩豊かで歴史的記録資料としての価値も高い堀潔の水彩画を中心に、江戸の浮世絵、織田一磨の版画、佐伯祐三の油彩画などを合わせ、江戸から昭和にかけての新宿を絵画で辿ります。様々な表情をみせる新宿の情景をお楽しみください。

基本情報

- 会期

- 2016年1月16日(土)~3月13日(日)

- 会場

- 中村屋サロン美術館 展示室1・2

- 開館時間

- 10:30~19:00(入館は18:40まで)

- 休館日

- 毎週火曜日(火曜が祝祭日の場合は開館、翌日休館)

- 入館料

- 300円

- ※高校生以下無料(高校生は学生証をご呈示ください)

- ※障害者手帳ご呈示のお客様および同伴者1名は無料

- 協働企画

- 新宿区立新宿歴史博物館(公益財団法人 新宿未来創造財団)

- ※新宿歴史博物館は特定天井等改修工事のため、3月25日(金)(予定)まで休館しています

- 後援

- 新宿区

みどころ

歌川広重の江戸時代の新宿を象徴した浮世絵から、佐伯祐三が大正期の落合の風景を描いた

油絵、川瀬巴水、織田一磨の昭和初期の版画、戦前戦後の堀潔のジャーナリスティックな

水彩画シリーズまで、新宿をテーマに様々な時代をバラエティに富んだ作品で紹介します。

写真や地図、中村屋の外観の変遷なども併せて展示いたします。

主な展示作品

歌川広重『名所江戸百景』

《四ツ谷内藤新宿》江戸時代

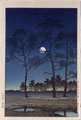

川瀬巴水

《冬の月(戸山ヶ原)》1931年

佐伯祐三

《下落合風景(テニス)》1926年頃

織田一磨 画集『新宿』第一図

《ほていや六階から新宿三越遠望》1930年

堀潔

《新宿駅》制作年不詳

堀潔

《日曜日・新宿ノッポビル群夕景(新宿中央公園より)》1980年