中村屋の歴史明治(創業前史~)

明治時代 中村屋の出来事

中村屋は“新宿中村屋”として、新宿の地で百有余年の歴史を刻んでまいりました。創業は1901(明治34)年。東京・本郷の東京帝国大学(現 東京大学)正門前にあった「中村屋パン」を居抜きで買い取り、店名もそのままにして始まりました。

開業以来、商売は順調でしたが、その増収が税務署の目に留まります。当時の課税の仕組みから、大抵の商人は実際の売上高よりも少なく申告し、税務署もそれを見越して上乗せ課税することが慣例となっていました。しかし、創業者 相馬愛蔵・黒光夫妻は売上高をそのまま正直に申告したため、中村屋にとって過酷な税を課せられてしまいます。

そこで、夫妻は「売上を増やす他に道はない」と考え、支店を出す決心をします。まず有望とみられる地域(大久保の新開地や千駄ヶ谷方面)に従業員を行商に出し市場を確かめます。更に夫妻は自分の目でも確かめたいと、千駄ヶ谷から今の新宿あたりまでを視察します。そこで愛蔵が目をつけたのが“新宿”でした。

「将来の発展の上から市内電車の終点以外に適地はない」(相馬愛蔵『一商人として』)と判断し、行商で得られたお得意さまの数よりも、将来性で判断したのです。当時の新宿はまだみすぼらしい街でした。「殺風景でちょっと裏手に入れば野便所があり、筋向かいの豆腐屋のブリキ屋根が風にあおられてバタバタと音をたてている」(同上)そんなすさんだ雰囲気の場末でした。「でもそれは新宿の外形であって、もうその土地には隆興の気運が眼に見えぬうちに萌していた」(同上)と愛蔵は当時を振り返り語っています。

中村屋は1907(明治40)年に支店を新宿に出店。そしてその売り上げ好調を見て、1909(明治42)年に本店を新宿の現在地に移転します。それにより中村屋の経営は新しい局面を迎えました。製造場所が広くなり、売り上げの平準化を図り経営の効率を上げるため、和菓子の製造販売を計画します。パン屋の和菓子をお客さまに評価していただくため「材料の精選」に徹する必要があると考えた愛蔵は、まず初めに上等のもち米を使った賃餅を廉価で売り出します。その策が功を奏し、お客さまから中村屋の商品は「材料を精選した優良品である」ことが認められ、和菓子の販売は軌道に乗りました。

創業者 相馬愛蔵、長野県安曇野市穂高に誕生

壮年期(33~40歳)の相馬愛蔵

中村屋の創業者 相馬愛蔵は父 相馬安兵衛、母 ちうの三男として長野県安曇野市穂高に生まれました。相馬家は祖父の代まで庄屋を務めていた地元の名家でしたが、愛蔵が1歳にも満たないときに父が、その5年後には母が他界。愛蔵は年の離れた兄に育てられ、子供に恵まれなかった兄夫妻の養嗣子となります。

創業者 星良、宮城県仙台市北四番町に誕生

星良(黒光) 1890(明治23)年ごろ

星良(黒光)は父 喜四郎、母 巳之治の三女として宮城県仙台市北四番町に生まれました。星家は元仙台藩士で祖父 雄記は評定役や勘定奉行など藩の要職を務めていましたが、戊辰戦争を契機に没落。そのため良は幼少時代、貧しい生活を送ります。

1883(明治16)年に片平丁小学校に入学。その通学時に聞こえた歌声に惹かれ仙台教会に通うようになり、押川方義(キリスト教教育者)に教えを受けます。

愛蔵、長野県中学校松本支校に入学

愛蔵、上級の木下尚江と親交を結ぶ

信州時代の相馬愛蔵と友人たち 1897(明治30)年ごろ

信州時代の相馬愛蔵と友人たちの写真です。

前列左から愛蔵、木下尚江。

後列左から百瀬興政、石川半山。

木下はジャーナリストで思想家。足尾銅山鉱毒事件、普通選挙運動などで知られた人物です。松本支校時代の愛蔵の先輩で、生涯交友が続きました。

百瀬は政治家で松本市の二代目市長を務めた人物、石川は横浜毎日新聞や「万朝報」などで筆をふるった記者で、「ハイカラ」という言葉の生みの親ということでも知られています。

愛蔵、東京専門学校(現 早稲田大学)に入学

良、仙台東一番丁教会で洗礼を受ける

愛蔵、東京専門学校卒業後、北海道に渡り養蚕を学ぶ

相馬愛蔵『蚕種製造論』

愛蔵が出版した『蚕種製造論』1894(明治27)年。蚕種は蚕の卵のこと。高品質かつ大量の糸が得られる繭を作る、飼育が容易な蚕を開発するための蚕種製造は当時重要な仕事でした。もともと信州は養蚕が盛んな土地柄であり、蚕の作る生糸から作られる絹製品は当時、日本の最大の輸出品でした。その蚕を飼育・生産するだけでなく愛蔵は研究もし、その成果を公にすることで社会へ貢献を果たします。当時、他にも『秋蚕飼育法』を出版しています。

良、画家 布施淡と親交を結ぶ

布施淡

布施淡は仙台出身の画家です。淡は星良(黒光)の幼なじみで、良が文学に興味を持ったのも淡の影響と言われています。

1933(昭和8)年から1989(平成元)年まで使用していた中村屋の包装紙デザインは、淡の息子で中村屋の美術顧問となった布施信太郎によるものです。

良、片平丁小学校、東二番丁(高等)小学校を経て、宮城女学校に入学

愛蔵、帰郷し東穂高禁酒会を設立

東穂高禁酒会の記録簿(井口喜源治記念館蔵)

愛蔵は松本支校中退後に通った東京専門学校(現 早稲田大学)時代にキリスト教に出合い、帰郷後には東穂高禁酒会を立ち上げます。この会はキリスト教(プロテスタント)の教えによる禁酒はもちろんのこと、芸妓置屋反対運動にみられるような社会浄化や自らの節制勤勉を広め、穂高の若者を惹きつけたようです。愛蔵の同級生の井口喜源治や荻原守衛(碌山)も参加。主旨に賛同する内村鑑三や木下尚江、山室軍平も応援演説を行っていました。

愛蔵、井口喜源治と親交を結ぶ

良、宮城女学校を自主退学し、横浜のフェリス和英女学校に入学

愛蔵、仙台を訪問し、島貫兵太夫を知る

島貫兵太夫夫妻 1896(明治29)年ごろ

島貫兵太夫は牧師で日本力行会の設立者、苦学生や移民の援助事業に生涯を捧げた人物です。

愛蔵は1894(明治27)年に孤児院支援を目的とした義援金集めの協力を求めるため、仙台の東北学院に押川方義(仙台教会で星良(黒光)を教えていた人物)を訪ねます。ここで出会った押川門下の島貫が、後に愛蔵と良との縁談を取り持つことになります。

島貫と良は仙台教会で知り合い、彼は良に「アンビシャス・ガール」というあだ名をつけ、妹のようにかわいがっていました。

良、フェリス和英女学校から明治女学校へ転学

明治女学校

小学校卒業後、良(黒光)は進学します。星家は裕福な家庭ではありませんでしたが、良の向学心が勝り「地元の宮城女学校なら」と通学を許されます。しかし、教育方針に反発し約一年で退校。その後、横浜のフェリス和英女学校を経て念願の東京・麹町の明治女学校へ通うようになります。

明治女学校は1885(明治18)年開校。『女学雑誌』を刊行して女子教育の改善進歩を説いた巖本善治が校長を務め、講師陣には星野天知、島崎藤村、北村透谷らが名を連ねていました。

愛蔵・良、結婚式を牛込の日本基督教会で挙げる

愛蔵・良の長女 俊子誕生

穂高時代の相馬黒光と長女 俊子

結婚し、穂高での生活を営む相馬愛蔵・黒光夫妻に1898(明治31)年、長女 俊子が誕生します。俊子は相馬夫妻が1901(明治34)年に上京した後もしばらく穂高に残り、愛蔵の兄夫妻と暮らします。

上京後、両親と暮らすようになった俊子は中村屋に出入りしていた画家の中村彝の絵のモデルを数多く務め、彼に愛されます。しかし病弱だった彝との恋に母 黒光が反対。その恋が破れた後、インド独立運動の志士 ラス・ビハリ・ボースと結婚します。

相馬安兵衛・愛蔵の勧めにより井口、穂高に研成義塾を創立

巖本善治、良に「黒光」のペンネームを授ける(以後、黒光)

明治女学校発起人で文壇、教育界に貢献した巖本善治

巖本善治は良(黒光)が通った明治女学校の二代目校長で、1885(明治18)年に女性の地位向上、幸福増進などを目的とした『女学雑誌』を創刊した人物です。「黒光」というペンネームはこの巖本から授かったもので「光あふれる才能を黒で隠しなさい」という意味が込められています。黒光はこのペンネームを大変気に入り、生涯これを使い続けました。

愛蔵・黒光の長男 安雄誕生

相馬黒光、安雄、愛蔵 1903(明治36)年

1900(明治33)年11月、相馬家に待望の男児が生まれます。安雄は相馬家代々の名前である安兵衛の「安」、黒光の祖父である雄記の「雄」をとって名づけられました。

安雄は早稲田大学、ロンドン大学で学んだ後ドイツに渡ります。そこでシェパード犬の仕事ぶりに驚きを覚えたことが、1939(昭和14)年の日本初の盲導犬輸入のきっかけになりました。

1948(昭和23)年、中村屋の二代目社長に就任し、約9年間務めました。

愛蔵・黒光、穂高を出て上京。本郷に中村屋を創業

創業者 相馬愛蔵・黒光夫妻

愛蔵は妻 黒光が穂高の田舎暮らしに合わないことを感じ、東京に出る決意をします。生計を立てるにあたって、人に雇われるのを嫌った愛蔵は自分たちでできる商売を探します。

創業当時の中村屋

相馬夫妻は当時ようやく広まり始めた「パン」に目をつけ、パン屋を創業します。新聞広告を出し、本郷帝大(現 東京大学)正門前のパン屋を居抜きで買い取り商売を始めたのは暮れも押し詰まった1901(明治34)年12月30日のことでした。写真は商売を始めた頃の店舗です。買い取ったお店が繁盛店だったので、そのまま店名「中村屋」を引き継いだと後日、愛蔵は語っています。

「クリームパン」「クリームワッフル」を創案し、発売

新宿に支店を開設

彫刻家 碌山、頻繁に中村屋を訪問

「女」 碌山 1910(明治43)年

碌山の最後の作品。モデルは岡田みどりですが、精神的なモチーフは相馬黒光であると言われています。黒光は碌山の死後、彼のアトリエを戸張孤雁と訪ねます。この「女」像を前に黒光は「絶作となった「女」が彫刻台の上に生々しい土のままで、女性の悩みを象徴しておりました。私はこの最後の作品の前で棒立ちになって、悩める「女」を凝視しました。高い所に面を向けて、繋縛から脱しようともがくようなその表情、しかも肢体は地上より離れ得ず、両の手を後方にまわした悩ましげな姿体は、単なる土の作品ではなく、私自身だと直覚されるものがありました。胸はしめつけられて呼吸はとまり、私は、もうその床の上にしばらくも自分を支えて立っていることができず、戸張はまたそこに顔を掩うて直視するに忍びないのでした」(相馬黒光『黙移』)。

碌山の持論「愛は芸術なり、相克は美なり」が昇華し、彼の集大成ともいえる作品となりました。

「灰皿」「香炉」 碌山 1909(明治42)年

碌山は新宿西口にあったアトリエで午前中制作活動に勤しみ、午後からは中村屋を訪れます。菓子を作ったり、相馬家の子どもたちと遊んだりした後、みんなと一緒に夕飯を済ませ、深夜決まった時間に帰る生活を続けました。このころ、黒光のための「香炉」、愛蔵に頼まれた「灰皿」と小作品2品を仕上げます。

写真の「香炉」は重いものを背負って体を曲げて重みに耐えるポーズですが、人体構造を研究し、解剖図などを模写してきた碌山の芸術的な帰結として生まれた作品といえます。

新宿角筈に建てられた碌山のアトリエ、オブリビオン(忘却庵)

碌山はヨーロッパ留学から日本に戻った1908(明治41)年春、現在の新宿駅西口、新宿郵便局の裏あたりにアトリエを設け、創作活動を行いました。

亡き碌山をしのんで集まった芸術家たち

中村屋にあったアトリエで撮影されたもので、写真の後方には碌山の遺作「女」の像を見ることができます。

写真では黒光の顔がぶれていますが、これを評して碌山と黒光の関係をくしくも表しているとしたのは『新宿中村屋 相馬黒光』を著した宇佐美承氏です。

また、この写真には愛蔵・黒光の長女 俊子が写っていません。俊子はこのころ、愛蔵の生地 長野県の穂高で生活をしていました。

俊子と中村彝との出会いはこの後になります。

新宿の支店を現在地に移し、本店とする。

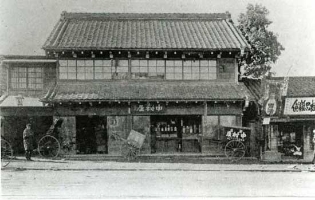

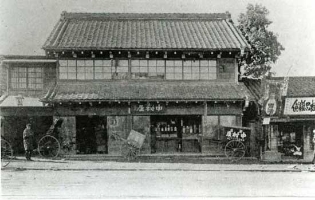

新宿の現在地に移転

純日本風家屋は、四谷寄りにあった足袋屋を移築したと記録にあります。写真中央の看板に、現在も中村屋のロゴとして使用している中村不折が揮毫した「中村屋」の文字を見ることができ、また、店頭にある箱車(写真右下)の文字は俳人 河東碧梧桐の筆と思われます。

右側の雑貨屋の屋根にロート製薬の前身「信天堂山田安民薬房」の胃薬「胃活」の看板が見え、また、左側には「人力車」屋があり、当時の風俗を知ることができます。中村屋は喫茶部(レストラン)開設時にその「人力車」屋を買収し、間口を拡張しました。

1908(明治41)年の新宿西口風景

閑散とした風景の中、行き交う人々は和装です。正面に見える建物が当時の新宿駅舍のようです。

ちん餅の発売

右側に「ちん餅豫約」の看板が見えます。中村屋は1909(明治42)年の新宿移転と同時に和菓子の販売を開始します。

当時、街道沿いには和菓子屋がたくさんあり、パン屋の和菓子がお客さまの評価を得られるかという心配がありました。そこで、江戸時代に将軍家御用達となっていた新兵衛餅を使った「ちん餅」を販売し、お客さまに「特に材料を精選した優良品である」ことを訴求しました。これにより中村屋はパン屋としてだけでなく和菓子屋としてもお客さまに認められるようになりました。

店頭に掲げられた2枚の看板、下は中村不折、上は河東碧梧桐の筆によるものです。

日本菓子工場で働く従業員

「和菓子」という言葉は戦後になって使われだした言葉で、当時の資料には「日本菓子」とあります。写真はまんじゅうの製造風景で、1個ずつていねいに餡を包んでいる様子が分かります。

画家 中村彝、中村屋裏のアトリエに住む

若き芸術家たち

明治時代に黒田清輝らが中心となって結成された美術団体に「白馬会」があります。写真はこの「白馬会」に所属していた若き芸術家たちです。中村彝、鶴田吾郎、中原悌二郎など、中村屋サロンの中心人物となる芸術家が写っています。写真は1907(明治40)年前後のものと思われます。

中村彝

碌山亡き後、中村屋サロンの中心的な存在となり、1911(明治44)年からは中村屋にあるアトリエに住み、創作活動を行います。

「小女」 中村彝 1914(大正3)年

中村彝は1911(明治44)年に中村屋のアトリエに移り住みます。1913(大正2)年に相馬家の長女 俊子は女子聖学院(続いて女子学院)の寄宿舎に入っていましたが、週末に帰ってくると中村屋の表口を避け彝のアトリエに直接来ては、掃除をし、花を生け、そして彝のモデルを務めた後、中村屋の表口に回って黒光に「ただいま」を言うのでした。

彝はそんな俊子を愛し、彼女を題材にした絵を次々に描きます。「食欲あふれた、艶のいい、健康な女を見ると、『これこそ確かだ』と言ふような気がして、そこに恐ろしい制作欲を感ずるものです」(洲崎義郎宛書簡)まさに、俊子は彼の制作欲を駆り立てたのです。思いが募った彝は俊子に求婚しますが、黒光の反対にあい、中村屋を出奔します。

この「小女」は俊子を描いた一連の作品の最後のもので、第八回文展に出品され三等賞となり高い評価を受けました。

「少女」 中村彝 1914(大正3)年ごろ

中村彝は碌山亡き後、中村屋のアトリエで生活し、創作活動を続けます。

1913~1914(大正2~3)年にかけて、愛蔵・黒光の長女 俊子をモデルに何作も作品を仕上げました。この「少女」は習作とされています。

「麦藁帽子の自画像」 中村彝 1911(明治44)年

1909~1910(明治42~43)年にかけて中村彝は自画像を多く描きます。西洋の画家たちが皆それをよくした、との話を聞いてのことであり、またモデルを使えない経済的な事情もありました。この時期レンブラントに強い影響を受け、中村不折や白馬会の画風から距離を置き、新たな自分を見出し始めていました。彝はその後、パトロンとなった今村繁三にルノワールの絵を見せられ、夢中になります。そして1910(明治43)年に発刊された『白樺』によりルノワール、ゴッホやセザンヌやマネの影響を強く受けます。1911(明治44)年に描かれた、印象派のような明るい色彩に富んだこの絵は前年までの自画像とは全く趣の異なる作風に仕上がっています。彝は海外の優れた作品に触れることで制作時期によって画風が大きく変わっていったのです。

木下尚江

木下尚江 井口喜源治

井口喜源治 井口喜源治記念館

井口喜源治記念館 島貫兵太夫

島貫兵太夫 荻原守衛(碌山)

荻原守衛(碌山) 碌山美術館

碌山美術館 中村彝

中村彝